|

|

| 施工方法3(海上地盤改良工施工方法) | |||

| 7海上地盤改良工施工方法 7-1サンドコンパクション船の位置決め方法 サンドコンパクション船の打設位置決めは、GPS測位システムを使用して行います。 |

||

| このGPS測位システムは リアルタイムキネマティック機能 (RTK)GPSを応用し、 船の位置・方位を高密度 (精度:2cm)に測定し、計画位置 との誤差量を船のブリッジ モニターに表示します。 ブリッジ�゙では、このモニター表示 に従い操船ウインチを 遠隔操作し、計画位置にサンドコ ンパクション船を操船します。 尚、リアルタイムキネマティック 機能を使用する為、既設岸壁上に 仮基準点を設置し、そこへ陸上局 を据え付けます。 |

||||||

|

||||||

| GPSシステム概要図 | ||||||

| 7-2改良材供給 |

|||

|

|

|

|

|

|

||||

| 7-3改良材供給フロー |

||||

|

||||

|

|

||

| 7-4打設方法 1:1日の作業開始前に、自動記録計チェックのため、GL計・水深計の零設定を行います。 基準は水面を±0とします。 2:GPSにより打設位置測量を行い、サンドコンパクション船を誘導します。 3:水深測定を行い、地盤高を確認します。 4:水深に応じたエアー圧気を行いながら、ケーシングパイプの貫入を行います。 |

||

|

|

||||

| 夜間作業は今回ありませんが、船内には常時 12〜15人のスタッフが寝泊まりしています。 もちろんパチンコ等の外出は出来ません。 |

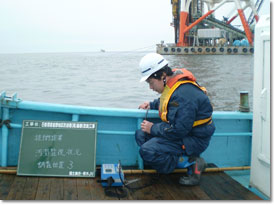

今回の工事では、大量の砂を投入し砂杭を作るた め、現場海域に影響が無いか毎日調査しています。 (写真は当社のエース石丸さんです) |

||||

| 5:海底面に到着後バイブロを起振さ せ、移動バケットにて改良材を 投入しながらケーシングパイプ�゚ を貫入します。その後、貫入中 にケーシング先端部へ混入する シルトを、一度ケーシング�゙を 引抜く事により排出し、ケーシ ング先端まで改良材を充填し、 所定深度まで貫入します。 ※もし、何らかの原因により所 定深度に達する前で貫入不能に なった場合は、施工中の実績図 を監督職員に 報告し協議します。 6:ケーシング内をエアーで圧気する ことにより改良材を排出しなが らケーシングパイプを引き抜 き、規定量の改良材をケーシン グ先端より排出します。 また、この時必要に応じてケー シングパイプに装備されている エアージェットを使用します。 7:排出した改良材量に見合うだけ ケーシングパイプを打ち戻し、 拡径・締固めを行い、杭を造成 します。 また、打ち戻しの途中にて 改良材の投入を行います。 8:6から7のサイクルを繰り返しな がら所定の天端まで杭を 造成します。 9:所定の高さまで杭造成を行い、 ケーシングパイプを引き抜き次の 打設位置に船を移動します。 以上の工程により、 杭1本の打設が終了します。 |

||||

|

||||

|

|

|

|

|

|

|||

| 砂面管理によるサンドコンパクションパイルの造成 サンドコンパクションパイル(φ1,960mm) 打戻し方式工法による締固砂杭の造成は�、 仕様砂杭1mを造成するのに必要な砂排出長(SL)を ケーシングパイプの引抜きにより排出し�、 ケーシングパイプを1mまで打戻すことにより拡径します�。 ここで�、φ1,960mmの砂杭1mの造成砂量管理を 下記に記します�。 尚、今回砂面管理に使用するケーシングパイプの内径は φ 966mmです。 ケーシングパイプ内の砂排出長(SL)の算定 φ 1,960mmの砂杭1mの砂量(V)は�、 規定使用砂量 (V) = 1.96×1.96×π÷4 (m3/m) ×変化率(Rv’:1.05) ≒ 3.168(m3/m) ケーシーングパイプの引抜におけるケーシーングパイプ内砂排 出長(SL)は�、下記の式となります。 |

|||

| V:砂杭1mの規定砂量(m3) Rv’:ケーシーングパイプより排出された砂を 締め固めるのに生じる変化率 A:ケーシーングパイプ内断面積(m2) SL = V÷A = 3.168÷0.732 ≒ 4.328m 従って�、φ1,960mmの砂杭造成の場合ケーシーング パイプ内砂排出長(SL)は4.4mとします�。 |

|

||

|

||

| 置換率75%部 □2.0m×2.0m配置の改良部の断面積Asは As=2.0×2.0=4.0m2 サンドコンパクションパイル径を1.96mとした時のサンドコンパクションパイル断面積Aは A=1.96×1.96×π÷4=3.017m2 よって置換率は A÷As=3.017÷4.0=0.754>0.75となり置換率75%を満足します。 |

||||

|

||||

| サンドコンパクションパイル1 As=42.0×18.0=756.0m2 A=1.96×1.96×π÷4×189(本)=570.2m2 置換率=570.2÷756.0=0.754>0.75 サンドコンパクションパイル(2) As=42.0×18.0=756.0m2 A=1.96×1.96×π÷4×189(本)=570.2m2 置換率=570.2÷756.0=0.754>0.75 |

||||

| 置換率37.5%部 置換率37.5%の杭配置は75%部の1/2の配置とする。 □6.0m×4.0m配置の改良部断面積Asは As=6.0×4.0=24.0m2 サンドコンパクションパイル径を1.96mとした時のサンドコンパクションパイル断面積Aは A=1.96×1.96×π÷4×3(本)=9.051m2 よって置換率は A÷As=9.051÷24.0=0.377>0.375となり置換率37.5%を満足します。 |

||||

|

||||

| サンドコンパクションパイル(1) As=42.0×8.0+42.0×24.0=1,344.0m2 A=1.96×1.96×π÷4×168(本)=506.8m2 置換率=506.8÷1,344.0=0.377>0.375 サンドコンパクションパイル(2) As=42.0×8.0+42.0×24.0=1,344.0m2 A=1.96×1.96×π÷4×168(本)=506.8m2 置換率=506.8÷1,344.0=0.377>0.375 |

||||

| 8現地調査工 1チェックボーリング地点の位置出し チェックボーリング位置は、監督職員の指示を得るものとします。 チェックボーリング位置出しは、2つの基点にトランシットを据え、位置を決定します。 2海上足場の設置 まず、海上足場の設置に先立ち、保安部に海洋施設設置届けを提出します。 鋼製櫓を起重機船で吊り上げ、調査地点へ回航します。すでに設けてある予定地点の旗竿を 目標とするとともに、基点からの誘導によって正しい位置に櫓を設置します。 尚、赤旗・標識灯モールス符号光U(毎5秒または10秒2閃光)を四隅に据え明示します。 3櫓の標高確認 櫓の標高は、櫓天端よりレッドにて水面からの高さを計測し、 同時観測により検潮所の潮位を観測し、櫓の標高を決定します。 |

||

|

|

|

|

| 4ボーリング工 調査ボーリングはロータリー式ボーリング機械を用いて掘削します。 又、掘削口径は、φ66mm以上とします。調査ボーリングと平行して標準貫入試験を行います。 掘進終了時には、監督職員の承諾を得ます。 5現地試験 1試験間隔は、1m毎(縦方向)で行います。 2標準貫入試験値(N値)が平均15回以上であることを確認します。 3貫入試験器により採取した試料は、土質・色調・混入物等を観察した後、 指定の標本ビンに入れます。 4現地試験の時期は監督職員の指示を得るものとします。 9後片付工 施工終了後、作業船及び施工資材を速やかに撤去します。 |

||

プロジェクト通信 トップページ 周辺地図 工事概要 施工内容1 施工内容2 工程表